働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月より年次有給休暇の取得の義務化が始まりました。

企業は有休が10日以上付与される従業員に対し、時季を指定して有休を取得させなければなりません。

働き方改革が施行されてすでに4カ月経過しましたが、現在も対応に追われている企業も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、有休の義務化のおさらいを兼ねて、概要や注意点などについて解説します。

年次有給休暇の義務化とは

2019年4月から導入されるようになったのが、有給休暇の時季指定義務です。

有給休暇制度の仕組みと有給休暇の取得義務化が始まった理由、内容についておさらいしてみましょう。

そもそも有給休暇とは

年次有給休暇とは、入社してから半年間継続して勤務しており、かつ8割以上出勤していれば、10日間の休暇が付与される制度です。

有給休暇を取得した場合は欠勤控除とならないので、休んだ日の分も給与が支払われます。

正規雇用されている従業員であれば、ほとんどの人に有給休暇が付与されることになります。

基本的な有給休暇の付与日数は下記のとおりです。

.png)

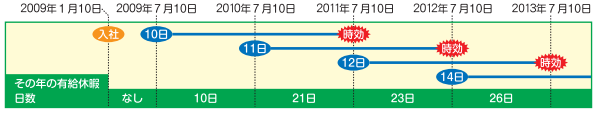

1年目以降は一定日数が加算されていき、6年6カ月勤務した場合はそれ以降、毎年20日間の有休が付与されます。

20日間の有給休暇を有しているのに1日も消化しなかった場合、翌年の有給休暇に加算され、40日間の有給休暇を保有することになります。

ただし、有給休暇の時効は2年間ですので、保有できる最大日数は40日間です。

有休の付与日数・繰越日数・時効の関係(2019年1月10日採用で、有給休暇をまったく使わなかった場合)は下記のとおりです。

有給休暇の時季指定義務

企業は年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、付与日から1年以内に取得時季を指定し、年5日の有休を取得させなければなりません。

ただし、従業員からの請求があった場合や、労使協定にあらかじめ定めた日程に休暇を取得する「計画的付与制度」に基づいて有給休暇を取得した場合は、企業からの時季指定は必要ありません。

企業が従業員に有給休暇を年5日取得させなかった場合は、法律違反となり、罰則が科せられます。

有給休暇の取得義務化が始まった要因・背景

有給休暇の取得を義務化しようという機運が高まった理由は主に2つあります。

従業員側からは有休を取得しづらい環境

これまで有給休暇を消化するには、従業員側が具体的な時季指定をしなくてはならず、企業側は従業員が時季指定しない限り、強制的に有給休暇を取得させる必要はありませんでした。

本来であれば自分の好きな時季に有給休暇を取得するのは従業員の自由ですが、業務に追われている企業や、周りの人が誰も有給休暇を取得しない企業では、職場への配慮から有給休暇を取得したくともできない環境にありました。

また、従業員が有給休暇を取得しないまま時効が過ぎれば、企業側は経費削減につながるため、積極的に有給取得を促すことも少なかったと思われます。

日本の有給取得率は最下位

厚生労働省の2018年度の「就労条件総合調査」によると、日本の有給休暇取得率は51.1パーセントでした。

これに対し、フランスやブラジル、スペインなどは100パーセント、アメリカは80パーセント、韓国は67パーセントで、海外に比べると日本は有給休暇取得率は最下位となっています。

日本では、毎年のように有給休暇の取得率が50パーセント前後です。

また、有給休暇を取得していない従業員ほど長時間労働をしている傾向にあります。

こうした背景から、政府は2020年までに有給取得率を70パーセントにすることを目標に掲げ、労働基準法の改正に至りました。

今回の法改正の概要

有給休暇の義務化の概要は、以下のとおりです。

・施行時期:2019年4月1日より開始

・対象者:年10日以上の有給休暇が付与される従業員

・対象企業:対象者を雇用しているすべての企業

・従業員の意見を聴取し、その意見に尊重した時季に有給休暇を取得させる

・従業員ごとの年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存

・対象者の範囲と時季指定方法を就業規則へ記載

・違反した企業には罰則が科せられる

企業は上記内容に対応する必要があります。

義務化に伴う罰則

有給休暇の取得が義務化したことで、従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、企業は罰則を科せられるようになりました。

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、労働基準法第39条第7項の違反として、30万円以下の罰金が科せられます。

従業員が請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合、労働基準法第39条(第7項を除く)違反として、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

また、企業が行う時季指定について就業規則に記載していない場合も、労働基準法第89条の違反となり、30万円以下の罰金が科せられます。

有休義務化の対象者

今回の法改正により有給休暇の義務化が適用されるのは、有給休暇が付与される要件を満たした従業員です。

正社員以外の勤務形態の従業員の場合はどのような対応になるのか、以下に紹介します。

パート・アルバイト

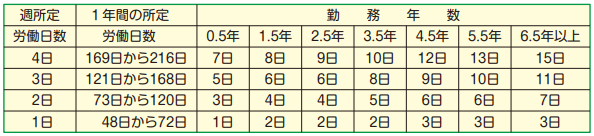

パートタイム労働者の場合、週の所定労働日数によって対象となるかどうかが決まります。

パート・アルバイト等の短時間従業員の有給休暇の付与日数は下記のとおりです。

- 所定労働日数:週5日または週30時間以上/勤続年数:半年以上

- 所定労働日数:週4日/勤続年数:3年半以上

- 所定労働日数:週3日/勤続年数:5年半以上

上記の場合は直近1年間の出勤率が8割を超えていると、年10日の有給休暇の権利が発生するため、同様の対応が必要です。

所定労働日数が週2日以下の場合、有給休暇の権利が発生しても年7日が最大のため、今回の法改正の対象となりません。

派遣社員

派遣社員もフルタイムで勤務している場合、正社員と同様の条件になります。

入社してから半年継続勤務し、出勤率が8割を超えている場合、年10日の有給休暇が付与されます。

ちなみに短時間勤務の場合は、パートタイム労働者と同じ条件になります。

派遣社員の場合、有給休暇を取得させる義務があるのは派遣先の企業でなく、派遣会社になります。

契約社員

契約社員もフルタイムで勤務している場合、正社員と同様の条件になります。

入社してから半年継続勤務し、出勤率が8割を超えている場合は年10日の有給休暇が付与されます。

対象外となるケース

今回の法改正の対象外となるのは、

- 有給休暇が比例付与となる従業員

- 既に年5日以上取得している従業員

です。

比例付与とは、パートタイムやアルバイトなど、所定労働日数や所定労働時間が少ない従業員に対して、所定労働日数に応じた有給休暇が付与されることです。

所定労働時間が週30時間未満で、かつ所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の従業員が対象です。

また、計画年休制度を取り入れてすでに年5日以上の有給休暇を付与している場合や、従業員がすでに年5日以上有給休暇を取得している場合も対象外となります。

有給休暇の義務化に伴う注意点4つ

有給休暇の義務化に伴い、企業ではどのようなことに気を付けなくてはならないのでしょう。

就業規則への規定

就業規則に対象となる従業員の時季指定の範囲と、時季指定の方法について就業規則に記載することが義務化されました。

休暇に関する事項は、労働基準法第89条に定められている就業規則の絶対的必要記載事項なので、就業規則の改正が必要です。

年次有給休暇管理簿の作成

年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存が義務化されました。

企業には従業員の有給休暇日数の正確な管理が求められるため、これまで有給休暇日数の管理を行っていなかった企業は、年次有給休暇管理簿づくりを急がなくてはなりません。

年次有給休暇管理簿の作成・保存義務に違反しても罰則はありませんが、従業員の有給休暇管理ができることから、作成したほうが何かとメリットも大きいといえるでしょう。

管理簿に関する詳しい内容は「有休の義務化に伴う企業の対策は?整えるべき制度や他社の事例」をご覧ください。

従業員への説明

有給休暇の義務化については、従業員にはそれほど浸透していないことも考えられます。

ニュースなどで目にすることはあっても、自分が勤めている会社でどのような変化が起きるかは把握していないことでしょう。

また、これまで有給休暇をほとんど取得していなかった場合、企業側がいきなり有給休暇を取得するよう促すと戸惑ってしまうことも考えられます。

企業は従業員に対して、法律による義務であること、今後の会社の対応などを説明してあげることが必要です。

従業員数が少ないのであれば企業全体で説明会を、従業員数が多い場合は文書で通達するなどの対応を行いましょう。

労働環境の改革

有給休暇の取得が義務化されても、やはり休みづらいと考える従業員も少なくありません。

有給休暇を取得することに対して周りへ罪悪感を感じるなど、休みづらい雰囲気が企業風土となっているところも多いはずです。

上司に有給休暇の申請をすると良い顔をされない、嫌味をいわれるなどすると、有休を取得しても後味が悪くなり、休暇を楽しむこともできません。

今後は有給休暇の取得は義務となりますので、企業側も休みやすい雰囲気づくりや、一人に業務が偏るのでなく、業務の細分化などといった労働環境の改革が必要です。

まとめ

有給休暇が義務化についておさらいしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

働き方改革の施行により、すでに対応済みの企業も多いかもしれませんが、もし遅れている場合は早急に対策が必要です。

有休義務化に向けての詳しい対策や、整えるべき制度については「有休の義務化に伴う企業の対策は?整えるべき制度や他社の事例」を確認してみてください。